お弁当をヘルシーにしたいなら「ブロッコリー」 鶏むね肉と作る副菜レシピ

手作りのお弁当、食べ応えがありながらもなるべくヘルシーにまとめたい、栄養だけはしっかり摂りたいと願う人は少なくないでしょう。

しかしながらお弁当箱のサイズに合わせてごはんをたくさん詰めすぎてしまう、カロリーが気になる揚げ物をたくさん乗せてしまうなど、完食した後に後悔することもあるでしょう。そこでおすすめしたいのが、「ブロッコリー」。

今回は、ブロッコリーの優れた栄養についてわかりやすく整理しながら、ヘルシー弁当にピッタリのお惣菜として、ブロッコリーをたっぷり使って簡単に作る「ブロッコリーとサラダチキンの和え物」のレシピやアレンジ術をご紹介したいと思います。

ブロッコリーには、スルフォラファン・グルコシノレートが含まれる

ブロッコリーには、目や皮膚の健康維持につながるβ-カロテン、風邪やインフルエンザの予防に寄与するビタミンCやE、整腸作用やダイエットに役立つ食物繊維などがバランスよく含まれている緑黄色野菜。その上、糖尿病の予防効果のあるクロム、血圧を下げるカリウム、貧血を予防する鉄も含まれているため、栄養バランスの優秀さが強い魅力と言えます。

そしてさらには、強い抗酸化作用を持つ「スルフォラファン・グルコシノレート」が豊富に含まれていることが明らかに。このスルフォラファン・グルコシノレートは、ブロッコリーやその発芽野菜であるブロッコリースプラウトに含まれている成分。1992年に米国を代表する医学校であるジョンズ・ホプキンス医科大学のポール・タラレー博士らにより、健康効果が期待される成分としてブロッコリーから発見されました。その後さまざまな研究により、肝機能改善、乾燥肌改善、便秘改善の作用が報告されています。

ブロッコリーは、2026年度から指定野菜の仲間入り

2024年になり、ブロッコリーが2026年度から「指定野菜」になると発表されました。指定野菜とは、国民の消費量が多い野菜や多くなることが見込まれる野菜のこと。指定野菜になることで価格や供給が安定し、多くの消費者が食べられるようになります。選定の理由は、多くの野菜が人口減少などを背景に出荷量が減少、横ばいとなっている中、ブロッコリーはこの30年で消費が大きく増え、出荷数は2倍にまで増えているから。どんな料理にも使いやすい活用度の高さが魅力で、お弁当にも積極的に使うべき食材なのです。

しかしながらお弁当のブロッコリーと言えば、塩ゆで以外にアレンジできない人もいると思います。そこで次に、食べ応え満点でたんぱく質も摂取できるブロッコリー惣菜の作り方をご紹介していきましょう。

アレンジ無限大!「ブロッコリーとサラダチキンの和え物」

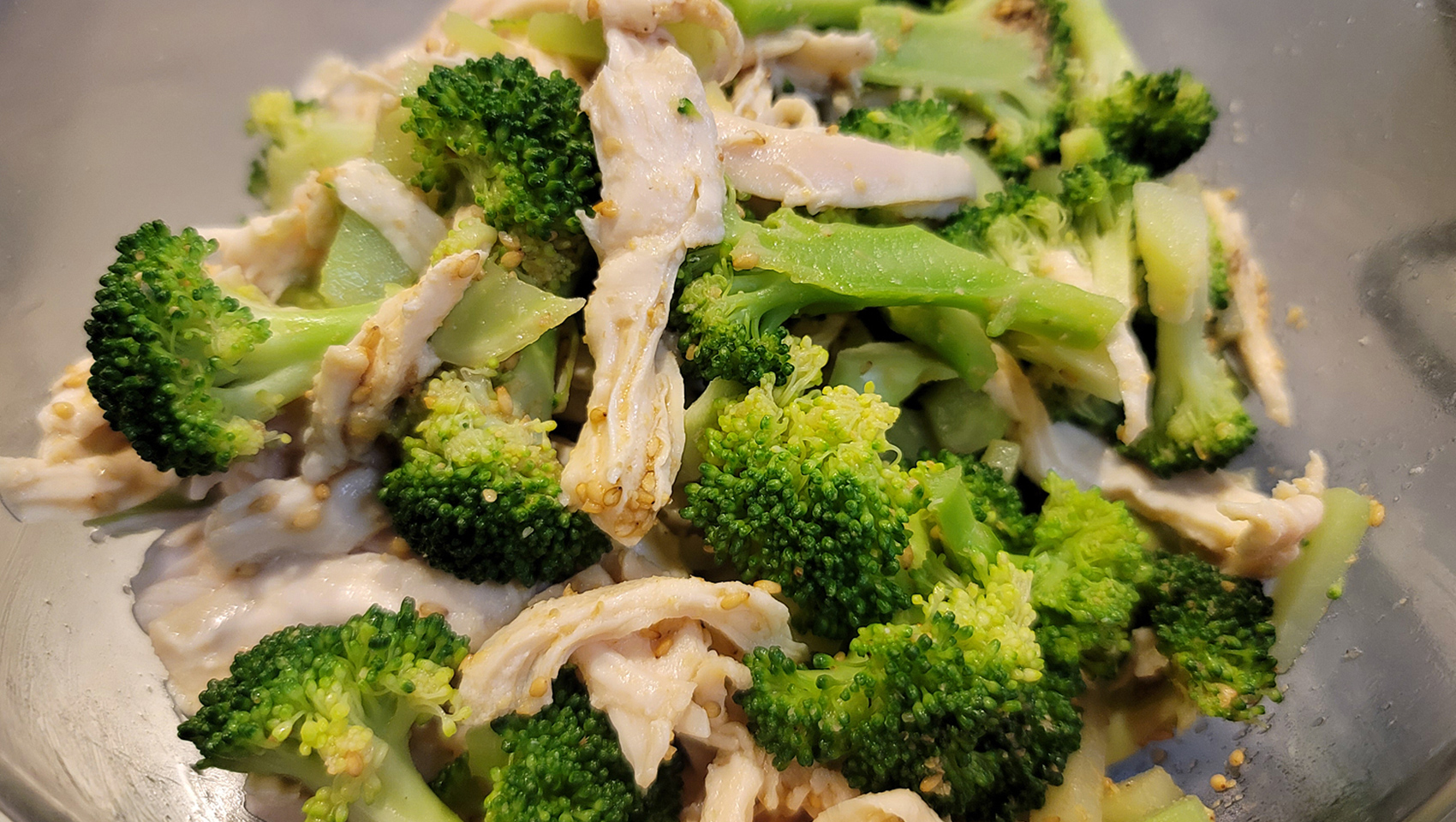

栄養豊富で食べ応えのあるブロッコリーと、高たんぱく質低脂質のサラダチキン(鶏むね肉)を組み合わせたお惣菜です。サラダチキンは自分で作ってもよいですが、市販品でもよいでしょう。ブロッコリーとサラダチキンを別々に下ごしらえができれば、あとは和えるだけです。

【ブロッコリーの下ごしらえ】

ブロッコリーは茎にも栄養がたっぷり含まれていますから、皮をむいて薄切りにしてからつぼみと一緒にゆでるようにしましょう。炒め物にしてもホクホクした食感が味わえます。

① フライパンを使って蒸しゆでにする基本調理法

フライパンに小さめに切り分けたブロッコリーと塩ひとつまみを入れて、半分浸かるくらいの水を注ぎ、強火で2分加熱する。

② レンジ加熱のカンタン調理法

大きめの耐熱皿にぬらしたクッキングペーパーを1~2枚敷く。ブロッコリーを広げ、上にぬらしたクッキングペーパーを乗せて全体をくるみ、電子レンジ600Wで4分加熱する。

【サラダチキンの作り方】

鶏むね肉1~2枚を白だし大さじ3、みりん大さじ3を加えてビニール袋の中で下味をつけておき最低30分置く(一晩冷蔵庫で寝かせるのがよい)。鍋に500ミリリットルのお湯と料理酒大さじ2を加えて沸騰したら鶏肉を加えてフタをして、超弱火で20分加熱する。粗熱が取れたら手でほぐす。

2つの食材が準備できたら、あとは和えるだけです。スタンダードな味付けとしておすすめしたいのは、濃縮タイプのめんつゆにすりごまを加えるだけ。分量はブロッコリー1株、鶏むね肉1枚、めんつゆ大さじ4、すりごま大さじ2。コクを出したい場合には、オリーブオイル大さじ2を加えても良いでしょう

味付けのバリエーションとしては、マヨネーズにわさびやみそを加えたり、塩こうじにごま油を加えたりと、好きな味をイメージしながら組み合わせればOKです。味付けに慣れていない場合は、市販のドレッシングを使ってもおいしく仕上がります。

この和え物は味のバリエーションがつけやすいほか、食べ応えがあるのに低カロリーでたんぱく質が豊富という栄養的なメリットがありますから、弁当箱にたっぷり入れることでごはんの食べ過ぎ防止にも役立ちます。また、お弁当以外にも作り置きをしておけば、スープやパスタの仕上げに加えることもできるので便利でしょう。まずはお好みの味を決めて作ってみてくださいね!

<著者>

スギアカツキ

食文化研究家。長寿美容食研究家。東京大学農学部卒業後、同大学院医学系研究科に進学。基礎医学、栄養学、発酵学、微生物学などを幅広く学ぶ。在院中に方針転換、研究の世界から飛び出し、独自で長寿食・健康食の研究を始める。食に関する企業へのコンサルティングのほか、TV、ラジオ、雑誌、ウェブなどで活躍中。